قراءة: راغدة عسيران

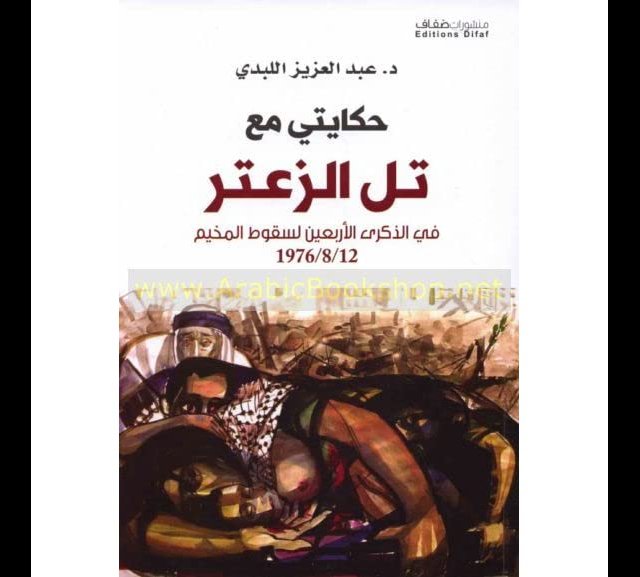

د. عبد العزيز اللبدي طبيب فلسطيني التحق بالثورة الفلسطينية وعمل في جمعية الهلال الأحمر بعد تخرجه من الجامعات الألمانية. طلبت منه الجمعية التوجه إلى مخيم تل الزعتر في بداية 1975 والعمل في المستشفى هناك، وقد أصبح مديره خلال الحصار. رغم وجود المستشفى منذ العام 1973، عمل الدكتور عبد العزيز مع زملائه وأهل المخيم، العاملين والمتطوعين في المستشفى، على تطويره لتلبية الاحتياجات الصحية لأهل المخيم، من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وغيرهم من فقراء بيروت. عايش وزملاءه حصار المخيم، ثم المجازر التي ارتكبها “الانعزاليون”، ثم سقوط المخيم في 12/8/1976. ليصدر له مؤخراً كتاب بعنوان: “حكايتي مع تل الزعتر”، من إصدار “منشورات ضفاف” 2016.

يشكل هذا الكتاب شهادة حية عن حصار المخيم وسقوطه عام 1976؛ وقد تمّ تأليفه في الذكرى الأربعين لسقوطه، بإضافة العديد من شهادات الناجين مثله من أفظع التجارب التي عاشتها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ذلك الحين.

هل يجب إعادة فتح “جرح مخيم تل الزعتر” بالتذكير بما حصل، بعد أربعين عاماً؟ ألم تطوي القوى السياسية اللبنانية ملف الحروب التي خاضتها ضد بعضها البعض، مع مجازرها وأكاذيبها وتورط بضعها مع العدو الصهيوني؟ لماذا الإصرار على التذكير بمجازر ارتكبت بحق أهل مخيم تل الزعتر، الذي كان ضحية قوى محلية، في إحدى مراحل الحرب الأهلية اللبنانية؟ هل لأنه مخيم للاجئين الفلسطينيين ولأن كل ما يتعلق باللجوء الفلسطيني يتخذ أهمية كبرى، بسبب الصراع ضد العدو الصهيوني والنكبة؟ يتساءل الدكتور عبد العزيز اللبدي “بعد أربعين سنة على سقوط المخيم”، “هل نستطيع نسيان ما حدث والمضي في حياتنا بشكل عادي وكأن شيئاً لم يكن، خاصة بعد أن تغيّرت الأحوال السياسية في لبنان وفي الثورة الفلسطينية، وتغيرت التحالفات والتناقضات”؟

ورغم تأكيده على أن التناقض الرئيس يبقى مع الصهيونية و“إسرائيل”، إلا أنّ الموضوع بالنسبة له، يتكوّن من شقين: الشق السياسي، المتعلق بالتحالفات وموازين القوى، والواقع

والمصالح المتغيرة والتسويات؛ والشق العاطفي والتاريخي، “الذي يتعلق بالذاكرة الفردية والجماعية للناس في تل الزعتر”. التذكير بسقوط المخيم وبالمجازر التي ارتكبت بحق أهله يبقى غير مكتمل إذا لم يتم التذكير أيضاً بمقاومة أهل تل الزعتر، كما أكّد عليه الكاتب، إذ أن الدفاع عن المخيم وأهله يشكّل جزءاً من تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر.

إذاً، الموضوع يتعلق بالذاكرة الجماعية والتاريخ، ويندرج تاريخ اللجوء ضمن تاريخ الشعب الفلسطيني، مهما كانت الأسباب المباشرة وغير المباشرة لما حصل في آب 1976، ومهما كانت هوية مرتكبي المجازر المباشرين وغير المباشرين، والظروف السياسية التي كانت تمرّ بها المنطقة، بما فيها لبنان و“الثورة الفلسطينية”، لا سيما وأن المجازر بحق اللاجئين والمخيمات تواصلت، في ظروف أخرى، وبأيادي قوى سياسية أخرى، ولأسباب أخرى. فالمخيمات الفلسطينية تُستهدف في كافة الأزمات التي تمر فيها الدول العربية و“الثورة الفلسطينية”، لكونها تشكل لبّ القضية الفلسطينية، لأنها تعيد التاريخ إلى 1948 وإقامة كيان العدو على أنقاض فلسطين، أي النكبة ومجازر الصهاينة بحق الفلسطينيين وطردهم من بلادهم، وتضع المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية والإسلامية، أمام مسؤولياته، وتذكر الأنظمة العربية وشعوبها بأن لا حل للقضية إلا بعودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم، ولا سلام في المنطقة إلا بعد تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني، وهي التحرير والعودة.

تحمل مسألة اللجوء الفلسطيني كل هذه المعاني. ولهذا السبب، يسعى العدو، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية مسألة اللاجئين والمخيمات ودور الأونروا، المنظمة الأممية الراعية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم الى الوطن. المجازر التي ارتكبت بحق اللاجئين وإزالة المخيمات لم تعد، في مسار تاريخ القضية، إلا دعماً مباشراً لمشاريع العدو الصهيوني. من هنا، تأتي أهمية التذكير بسقوط مخيم تل الزعتر، وهو المخيم الثاني في لبنان (أو الثالث بعد مخيم جسر الباشا)، الذي تمّ تدميره وإزالته، بعد تدمير مخيم النبطية، الذي قصفه العدو الصهيوني في العام 1974.

كان مخيم تل الزعتر يقع في الجزء الشرقي من منطقة بيروت، على طرف المكلّس ومصانعه، والدكوانة وحرش ثابت وجسر الباشا، أي بين الحازمية والمنصورية وسن الفيل والأشرفية. لجأت بعض العائلات إلى هذه البقعة عام 1948؛ و“في عام 1949، تقرّر إنشاء مخيم تل الزعتر على مساحة قدرها 56 دونماً بعد اتفاق الدولة اللبنانية مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، على أرض الوقف الماروني”.

سكن المخيم، في أولى سنواته، 400 نسمة، ثم لجأ إليه الفقراء الباحثون عن عمل والهاربون من الهجمات “الإسرائيلية” ومن المخيمات بعد هدمها (مخيم النبطية) أو قصفها (مخيم الرشيدية) وأهل المسلخ بعد حريقه عام 1956. وكان يضم في عام 1976 خلال

الحصار، 31 ألف نسمة، منهم 17 ألف فلسطيني، نزحوا من 77 قرية ومدينة فلسطينية، و14 ألف لبناني وبعض الجنسيات العربية الأخرى. شكلت المنطقة الصناعية في المكلس نقطة جذب للعمال اللبنانيين الجنوبيين والبقاعيين والسوريين. “اشتغل الكثيرون من سكان المخيم في المصانع المجاورة بحقوق وأجر أقل، وساهم اللبنانيون والسوريون من سكان المخيم في الدفاع عنه عبر مختلف التنظيمات التي انتموا إليها، وسقط منهم شهداء كثيرون”. عاش المخيم فترة حكم المكتب الثاني المذلّة، كبقية مخيمات اللاجئين في لبنان، الى أن انتفضت في نهاية الستينيات بعد دخول التنظيمات الفدائية إليه وتوقيع اتفاق القاهرة عام 1969.

العمل الطبي في زمن الحرب

خلال الفترة القصيرة نسبياً التي عمل فيها كطبيب ومدير لمستشفى الكرامة في مخيم تل الزعتر (سنة وبضعة أشهر)، حاول د. عبد العزيز تطبيق مفهومه للعمل الجماهيري، أي مشاركة المجتمع في تطوير المخيم، من الناحية الصحية. بالنسبة له، الصحة والوقاية مسؤولية الجميع، وليس المتخصصين وحدهم. إلى جانب حملات تنظيف شوارع المخيم، ساهم في تنشيط التدريب على الإسعافات الأولية بين أهالي المخيم، حيث تطوّع الكثير من الفتيات، كما أطلق مسحاً صحياً في المخيم، بمساعدة المتطوعات، لمعرفة الأمراض التي يعاني منها سكان المخيم وأطفاله. وسّع اهتمامه الصحي إلى مخيم جسر الباشا القريب، حيث تمّ تدريب الأخوات على التمريض والإسعافات الأولية وتمكين العيادة، وإلى حيّ النبعة، حيث قام بحملة تلقيح للأطفال، كون هذه المنطقة الشرقية التي تعج بالفقراء لم تطلها العناية الصحية الرسمية.

شكلت التجربة الطبية، في أيام حصار مخيم تل الزعتر وقصفه في 75-1976 مرحلة مهمة في تكوين الوعي الصحي لدى الفلسطينيين بشكل عام وفلسطينيي اللجوء بشكل خاص، كما ورد في ملحق كتبه الطبيبان د. عبد العزيز اللبدي ود. يوسف العراقي، حول أهمية هذه التجربة، وذلك قبل ثلاثة عقود ونيف من الحروب التي شنها العدو على قطاع غزة وبعد تجربة العمل الفدائي في الأردن. كيف يمكن لطبيب إجراء عمليات جراحية لمصابين بقذائف وشظايا دون كهرباء وماء ومعدات معقمة، وبماذا يُستبدل كيس الدم الضروري عندما ينقطع بسبب الحصار؟ وكيف يمكن تجهيز غرف للعمليات في مبنى مهدّد يومياً بسقوط قذائف عليه أو انهياره؟ كيف تعامل الأطباء والجراحين في الحصار مع أنواع من الإصابات لم تذكرها كتبهم ولا دراساتهم السابقة في الجامعات الأوروبية؟

استقبل مستشفى الكرامة في مخيم تل الزعتر المرضى والجرحى من كافة المنطقة المستهدفة من قبل “القوى الانعزالية”، بعد بدء الحصار. كانت مهمات الفريق الطبي (الأطباء والممرضين والعاملين) متعددة في أثناء هذه الفترة: العمل الوقائي في المنطقة، وخاصة في المخيم، والتدريب الواسع على التمريض والإسعافات الأولية. وهذا ما مكّن المخيم من الصمود كل فترة الحصار، حيث رافق المتطوعون المدربون المقاتلين على المحاور، والمتابعة اليومية للمرضى، الذين كان يتزاحمون أحياناً في الغرف الصغيرة، في العيادة، والعمل الاجتماعي والنفسي في مواساة أهل الشهداء والتخفيف عن آلامهم ومعالجة الصدمات، إلى جانب العمل الجراحي والطوارئ، لإنقاذ الجرحى من جراء القصف والقنص وسقوط البيوت عليهم، وأحياناً المشاركة في انتشال الأحياء من تحت الأبنية المدمّرة، كما حصل بعد سقوط مبنى على ملجأ اختبأ فيه المئات من الأشخاص.

يلخص الطبيبان نظرتهما إلى “العمل الطبي الثوري” بالقول إن “من أهم الحقائق التي تأكدت خلال الحصار هو أهمية وجود المستشفى والجهاز الطبي بشكل عام. ثم”أهمية الجماهير بالنسبة للطبيب... كانت الخطة المتّبعة في تعليم أكبر عدد من الكوادر وتثقيفهم صحياً من جملة الأشياء التي ساعدتنا في التغلب على كثير من المشكلات، إضافة إلى التوعية الطبية العامة في العيادات والمناقشات".

الحصار والمقاومة

قصة حصار مخيم تل الزعتر التي بدأت بعد مجزرة الباص في عين الرمانة 13/4/1975 هي قصة متعددة الجوانب: سياسياً، كان حصار المخيم والمناطق الفقيرة “الإسلامية” في بيروت الشرقية يمثل ورقة ضغط على “القوى الوطنية”، كما كان يحمل في طياته مشروع تقسيم لبنان راود عقل “الانعزاليين” مع مشروع كيسنجر في المنطقة، بعد اتفاق كامب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني. التقسيم يعني أولاً، “تطهير” ديني، على الطريقة الصهيونية، أي ارتكاب مجازر وتهجير كل من هو مختلف (الجنسية والدين في الحالة اللبنانية). من هذا المنطلق، تمّ تدمير مخيم جسر الباشا، لأنه مخيم فلسطيني، رغم أنه كان يضم فلسطينيين مسيحيين.

لكن الحصار له تداعيات إنسانية واجتماعية وصحية، وهو ما يلفت إليه الكاتب في صفحات كتابه. كما أن الحصار يستدعي مقاومة، وتنظيم هذه المقاومة لفكّه. استمر الحصار سنة ونصف السنة تقريباً، شاركت فيه مجموعات من القوى “الانعزالية” التي تم تجييشها تحت شعارات مضلّلة، ومجموعات من الجيش اللبناني المقرّبة من هذه القوى، كما تدخّل الجيش السوري في الفترة الأخيرة لـ“حفظ التوازن المحلي” بين القوى المتصارعة.

خلال الحصار، عملت اللجنة الشعبية لتأمين التموين اليومي لأهل المخيم، وكانت تستغل فتح بعض الطرقات بين الحين والآخر؛ إذ لم يكن الحصار مطبقاً إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة. لكن سقط خلال السنتين شهداء كثر عن طريق القنص والخطف، عندما كانوا يحاولون الخروج من المخيم أو الدخول اليه، كما سقط العديد من “شهداء الماء”، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الذين كانوا يتجمعون يومياً لجلب المياه إلى بيوتهم من المصدر الوحيد الذي بقي، وكانوا تحت تهديد القناصة. نقل الكاتب أقوال د. يوسف عراقي عن الإصابات “في سبيل الحصول على المياه”، فكانت “بمعدل 10 - 12إصابة، وأحياناً كانت تصل الى 30 إصابة في اليوم”.

الحصار يعني أيضاً النقص في الأدوية وأكياس الدم الضرورية لإبقاء الجرحى على قيد الحياة. يذكر الكاتب أنه، بعد انقطاع أكياس الدم خلال القصف، وصلت بعضها مع فدائيين جاءوا عن طريق الجبل. كما يذكر قصة الفتاة أمينة عراقي، التي “انضمت إلى الأشبال في الثامنة من عمرها”، واخترقت الحصار بدخول المخيم عن طريق المونتفردي، “ثم أكملت الطريق سيراً على الأقدام”، لتعمل مسعفة في المستشفى. كانت القافلات التموينية تتجه إلى المخيم تحت حراسة الجيش اللبناني والصليب الأحمر أحياناً؛ ولكن قبل نهاية عام 1975، توقفت هذه القوافل، إذ منعت الميليشيات مرور أي تموين إلى المخيم، بما فيه المعدات الطبية. كان الأب بولص، من مخيم جسر الباشا، “يزورنا في تل الزعتر، يساعدنا في إحضار الخضروات في بداية الحصار، كما (نقل) العديد من الجرحى، الذين احتاجوا إلى تحويل في هذه الفترة، من المستشفى بسيارته الخاصة”. عندما سقط مخيم جسر الباشا في شهر حزيران 1976، ذبحته الميليشيات “في تلة المير لأنه فلسطيني، (وقتلت) الدكتور جورج ديب وسبعة ممرضين فلسطينيين مسيحيين”، وقبله كان مخيم ضبيه قد تعرض لقصف مدفعي وصاروخي قبل اقتحامه من قبل الميليشيات، فسقط نهائياً في بداية عام 1976 “بعد ثلاثة أيام من الدفاع المستميت، وارتكب الانعزاليون مجزرة في المخيم.. بحقّ الشبان الفلسطينيين وغالبيتهم من المسيحيين”.

في الحصار، نشط أهل المخيم في اللجان التي شُكلت لحماية المخيم والدفاع عنه، وأيضاً لمواصلة الحياة فيه رغم القصف المدفعي، والقناصة المتربصين بالمخيم، من عدة اتجاهات. تمّ توزيع المهام على الاتحادات الشعبية، مثل “تكليف اتحاد العمال حفر القبور ودفن الموتى”، واتحاد المرأة تكفّل بتجهيز “الضمادات والأربطة والأقمشة” وتحضير الشمع للإضاءة، والمعلمين “ببناء المتاريس”. وتوزعت الفصائل على المحاور العسكرية، وتمّ بناء عدد من الملاجئ. يؤكد الكاتب أن “أبناء المخيم هم الذين دافعوا عن المخيم، من التنظيم (فتح) وطلاب المدارس والشبان من العمال في منطقة المكلس، أو العمال المستقلين الذين رفضوا التفرغ في حركة فتح”، وكانت الدورات التدريبية للجميع، ثم تمّ إرسال مقاتلين من بيروت إلى تل الزعتر وإدخال الأسلحة المختلفة بعد اشتداد المعارك. كان

يشرف على الجبهة “أدهم”، وهو “ابن قلقيلية، فقد سجن... بتهمة قتل أحد المتعاملين مع العدو ولم يثبت عليه شيء، فخرج من المعتقل وذهب إلى الأردن في اليوم نفسه... ثم إلى دمشق وانضم إلى فتح والتحق بمعسكر الهامّة”، ثم أرسله العميد سعد صايل (أبو الوليد) إلى تل الزعتر كمسؤول عسكري.

خروج ومجازر وسقوط المخيم

لم تستطع القوات الفلسطينية والوطنية اللبنانية المتحالفة معها من تمكين صمود المخيم أمام الهجمة الشرسة التي شنتها القوات “الانعزالية” في النصف الثاني من العام 1976، رغم استبسال الفدائيين وأهل المخيم. نفذت الذخيرة، فلم يستطع الفدائيون من المرور عبر الجبل، ومنعت قوافل الصليب الأحمر الدولي من فك الحصار الطبي. تعددت المفاوضات السياسية والعسكرية والإنسانية، بين الجهات المتحاربة بوسائط كثيرة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيم، لا سيما وأن حصار المخيم وقصفه اليومي بدأ يشكّل رأياً عالمياً متعاطفاً مع الضحايا، أي الفلسطينيين. أفضى التفاوض إلى خروج أهل المخيم والمناطق الأخرى المحاصرة إلى بيروت، عبر ثلاثة محاور، بحماية الصليب الأحمر الدولي. قبل الخروج، وقعت مجزرة الملجأ، حين سقطت بناية مؤلفة من خمس طوابق على الملجأ، وكانت قد استهدفت بالقذائف عدة مرات، قبل هذا اليوم الأسود في 25/7/1976. “كان يختبئ في الملجأ المئات من المدنيين، خاصة النساء والأطفال، وهم في حالة بالغة السوء، ولم يكن بينهم مقاتل واحد. كانت كارثة.” حاول المسعفون إخراج العالقين الموجودين على الأطراف، من تحت الأنقاض، وكلهم أطفال. “وأصبح الملجأ المنهار مصيدة للمنقذين” إذ تعرضوا للقصف والقنص. وبعد هذه الكارثة، سقطت النبعة، وتتالت المآسي والمذابح.

منعت القوات “الانعزالية” دخول قافلة الصليب الأحمر الدولي لنقل الجرحى، حتى يوم 3/8. في هذا اليوم، دخلت المنظمة الدولية إلى المخيم وأخرجت 91 جريحاً، بعد الوقوف ساعات على الحواجز وأماكن أخرى، حيث تم إخراج بعض الجرحى وضربهم، “تحت نظر الصليب الأحمر”. في اليوم التالي، تم إخراج 241 جريحاً، أوقفت الميليشيات القوافل “بالقرب من مقهى برازيليا”، “وداس (الانعزاليون) في بطن طفل جريح ما أدى إلى استشهاده”.

تم الاتفاق بين القيادة الفلسطينية وحزب الكتائب بواسطة ممثل الجامعة العربية في 11 آب 1976، “كانت الشروط مشرفة نسبياً من حيث أن المحاربين سيغادرون المخيم مع المدنيين في آن معاً، دون أن يستسلموا للميليشيات المارونية، بل تتكفل بهم”قوة السلام العربية“والصليب الأحمر...”.

في يوم 12/8، بدأت الناس بالخروج، وكانت الميليشيات المستنفرة تنتظرهم على الطريق، ولم تتواجد القوات العربية ولا طواقم الصليب الأحمر. خرجت الناس من ثلاثة محاور: “هناك من توجه إلى الدكوانة عن طريق الخروبة، فتلقفتهم عناصر الكتائب وقتلوا كل الذكور الذين تجاوزت أعمارهم الثانية عشرة.. هناك من توجه غرباً من معمل جورج غرة إلى تلة القيادة العامّة ثم إلى سلاف؛ وكان بانتظارهم مجموعات الباش مارون خوري، وقتلت أعداداً كبيرة منهم... وعند حاجز المسلحين السريان، تمت تصفية كل الرجال والشباب.. هناك من توجه نحو الجنوب، عن طريق معمل البلاط دوار المكلس،... تلقفتهم مجموعات حراس الأرز والأحرار، وقتل هؤلاء جميعاً من رجال ونساء وأطفال...”.

هكذا تمّت المجزرة التي أودت بحياة ما بين 3 و4 آلاف عربي، أغلبهم من الفلسطينيين، في يوم 12 آب 1976. شاهدت الممرضة فاديا سالم (التي أدلت بشهادتها إلى الكاتب) كيف تصرّف رجال الميليشيات بوحشية فائقة، ويختم الكاتب قائلاً: “لم تكن الحكايات عن بقر البطون وإلقاء الرضع على الأرض من فوق السيارات، والقتل بالسواطير من نسيج الخيال، بل وقائع عليها شهود كثر، فضلاً عن اعترافات”.

أما في المخيم، فواصل المقاومون دفاعهم لمنع القوات “الانعزالية” من الدخول إليه، واستشهد العديد منهم. وبعد دخول الميليشيات إلى المخيم، تم حرق البيوت وذبح الجرحى والمرضى في المستشفى، في حين تمكن بعض المقاتلين من الخروج والنجاة، رغم المخاطر الكبيرة التي واجهوها.

“لم يلتزم الانعزاليون بالاتفاق، وذبحوا ومثّلوا بالفلسطينيين”، فشلوا في الاقتحام العسكري للمخيم، الذي صمد وقاتل دفاعاً عن وجوده، فـ“خانوا الاتفاق، ولم يستطيعوا كبح مقاتليهم المعبئين ضد الفلسطينيين الذين قاتلوا بضراوة، ولم يفلحوا من تحقيق انتصار عسكري، فكانت فشة الخلق على رأي أمين الجميل”.

بعد أربعين عاماً على سقوط المخيم والمجازر التي ارتكبت بحق أهله، ما هي الدروس التي استخلصها الكاتب من هذه التجربة الرهيبة؟ لقد قاتل أهل المخيم بكل شراسة للدفاع عن وجودهم، ولم يستسلموا، ولكن كانت “المؤامرة الكيسنجرية” أكبر، والتي “قلبت التناقضات.. فتشوّشت الصورة، وابتعدنا عن التناقض الرئيسي وهو مع العدو الصهيوني”.

في تقييمه للثورة الفلسطينية، بعد 40 عاماً على سقوط المخيم، يقول الكاتب إن الثورة أخفقت في تحقيق أهدافها، “لأسباب كثيرة، منها تمكّن العدو من اختراق الجبهة الفلسطينية والعربية والعالمية”؛ إذ يوضح أن الصراع هو “مع الغرب”، وعندما قامت الحركة الفلسطينية الوطنية على “أساس حدود فلسطين الذي رسمها سايكس بيكو”، “تم جرّنا إلى معسكر العدو، وإخضاعنا للظروف التي أنشأها، وحُجّم الشعب الفلسطيني”، وتمّ عزله عن محيطه "العربي

والشامي“. يعتبر الكاتب أن”تجزئة البلاد العربية يجعلها عاجزة جذرياً عن حل أي من المعضلات التي تواجهها بشكل منفرد".

فلسطينياً، ورغم الجهود الجبارة التي بذلتها الثورة على المستوى الإعلامي للتعريف على القضية وشعبها، “لم تبذل القيادة الفلسطينية نفس الجهد في بناء البنية التحتية للقتال ضد إسرائيل ولمواجهة العدوان المستمر على لبنان، فوقعت في نفس خطأ التجربة الأردنية التي لم يجر تقويمها ولا أخذ العبر منها...”. ثم “ارتهان القيادة الفلسطينية للحل السلمي للقضية الفلسطينية” شكّل “مقتلا آخر”، كما أن القيادة الفلسطينية وقعت في خطأ عندما وثقت بالوعود الأميركية و“الإسرائيلية”.

بعد أربعين عاماً على سقوط المخيم، وعلى ضوء التجربة الطبيّة التي خاضها الطاقم الطبي الفلسطيني، وبالمقارنة مع الوضع الحالي في مخيمات اللجوء، يمكن ملاحظة تراجع عمل الاتحادات الشعبية والتنظيمات الفلسطينية لصالح المؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية، في المجال الطبي وغيره من الميادين الاجتماعية. يطرح هذا التراجع مسألة تفريغ العمل المجتمعي من مفهومه السياسي، حيث سيطر الحسّ “المهني” والتعامل “المهني” على "الحسّ الجماهيري والتعامل مع الشعب عبر منظمات غير حكومية تتباهى بعدم انتمائها السياسي، أي تفريغ العمل الثوري من مفهوم القدوة والطليعة لصالح مفهوم النخبة والقيادة.

وبعد الاطلاع على تجربة مخيم تل الزعتر، لا يمكن إلا استحضار دور التعبئة السياسية المزيفة في تشكيل رأي عام يجهل ما هي مخيمات اللاجئين، وخطورة هذه التعبئة، لا سيما بعد انتشار الإعلام الإلكتروني. كانت تعبئة القوى “الانعزالية” المعادية للوجود الفلسطيني والساعية إلى تحقيق الخطة الأميركية، بالأكاذيب والأساطير، السبب الرئيس لارتكابها المجازر المروعة التي حصلت بحق الفلسطينيين في لبنان، قبل أربعين عام.